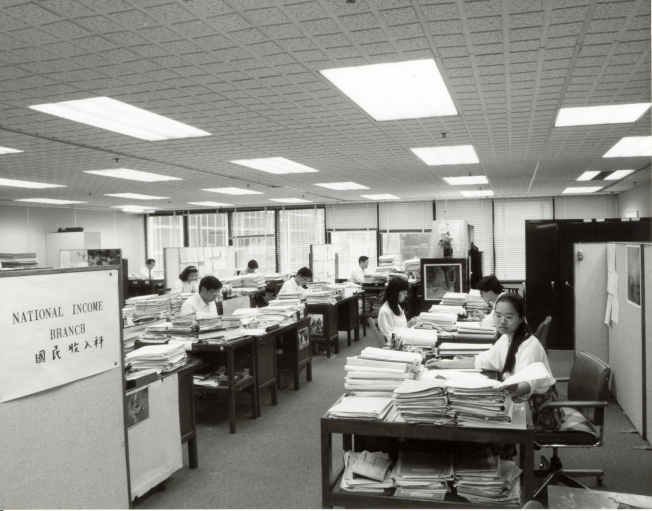

政府統計處(統計處)於1967年12月成立,見證着香港經濟起飛。統計處在成立初期的工作,為日後發展奠下穩固的基礎。很多重要的統計系統,涵蓋本地生產總值、消費物價指數、貿易統計、人口統計和勞工統計,都是在這個時期建立。

1967

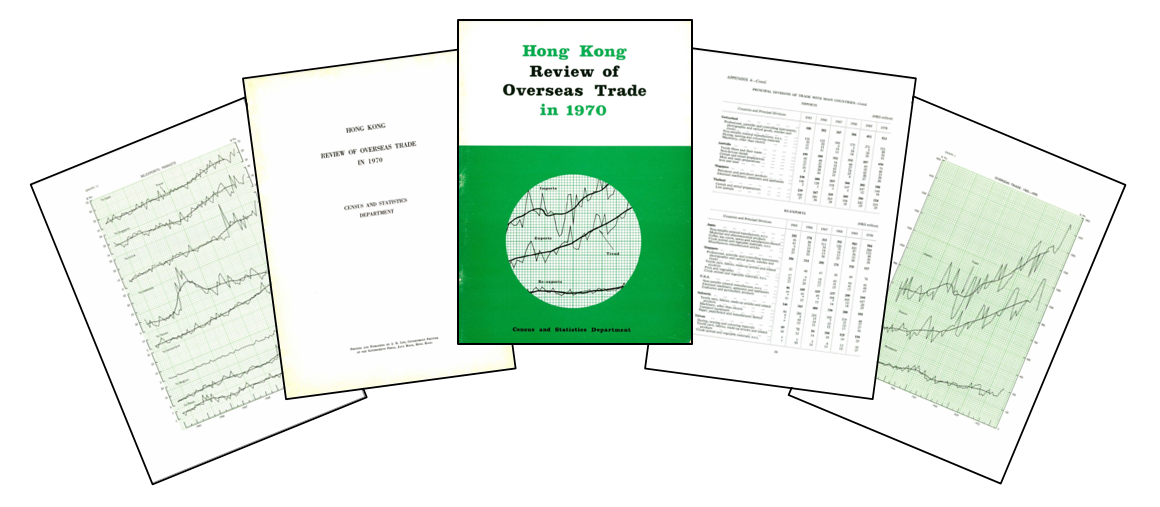

1967年統計處成立之初,對外貿易是當時香港經濟重要的一環。因此當年統計處的主要工作之一,是編製對外貿易統計數字。

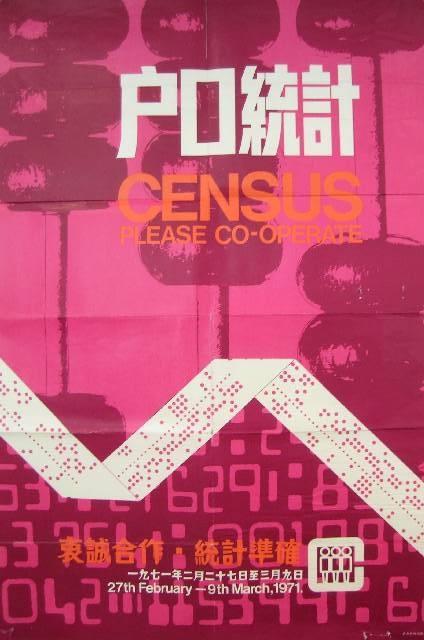

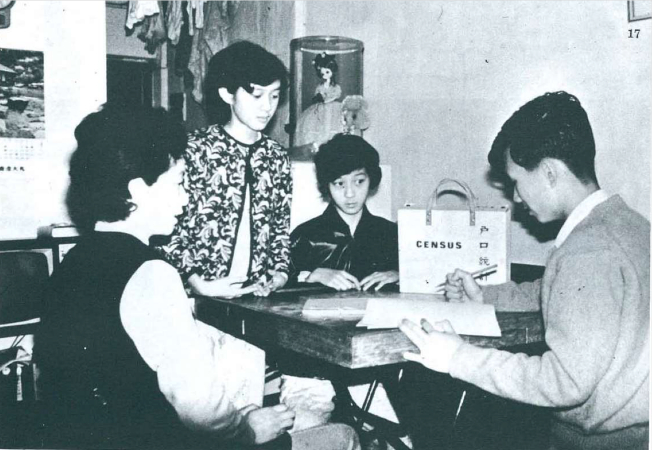

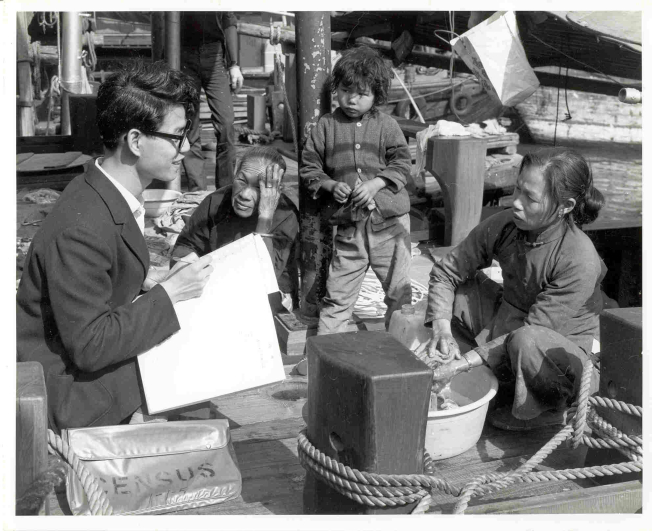

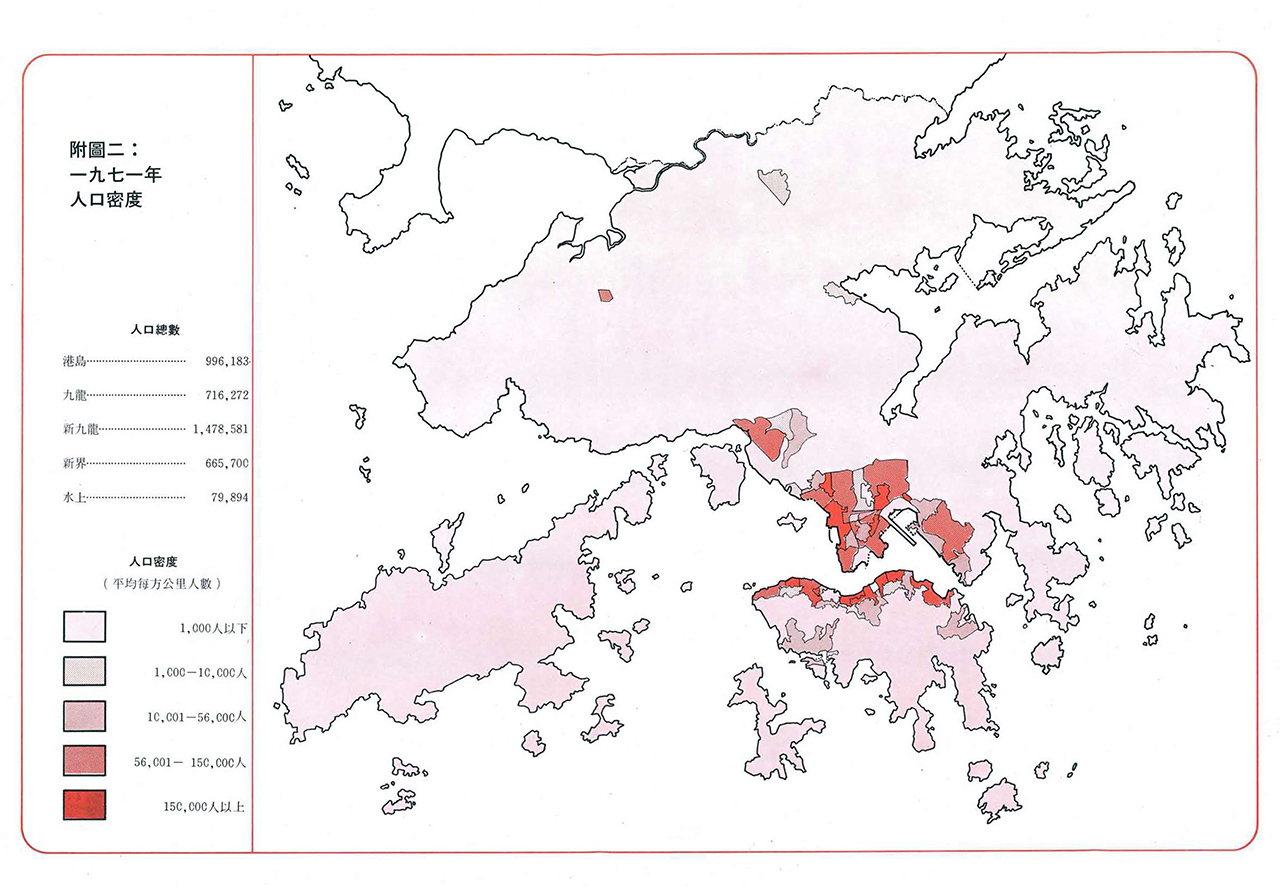

1971

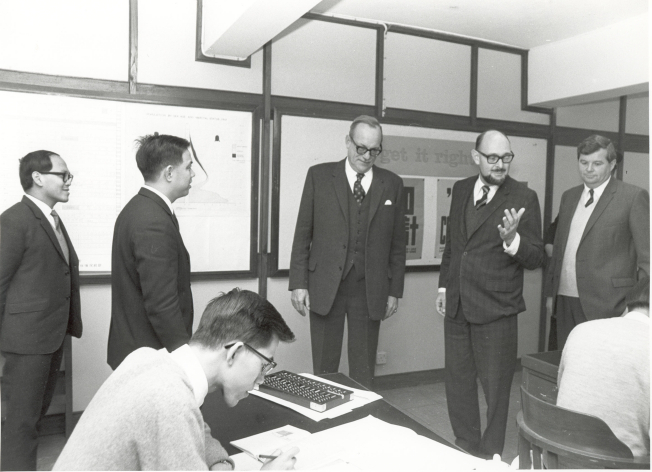

1971年,統計處首次進行人口普查(當年稱為「戶口統計」)。這次人口普查較統計處成立前的人口普查深入和全面,亦首次採用了電腦處理普查結果。

1973

1973年,統計處發布首套本地生產總值統計數字,作為分析整體經濟情況最重要的指標。

1974

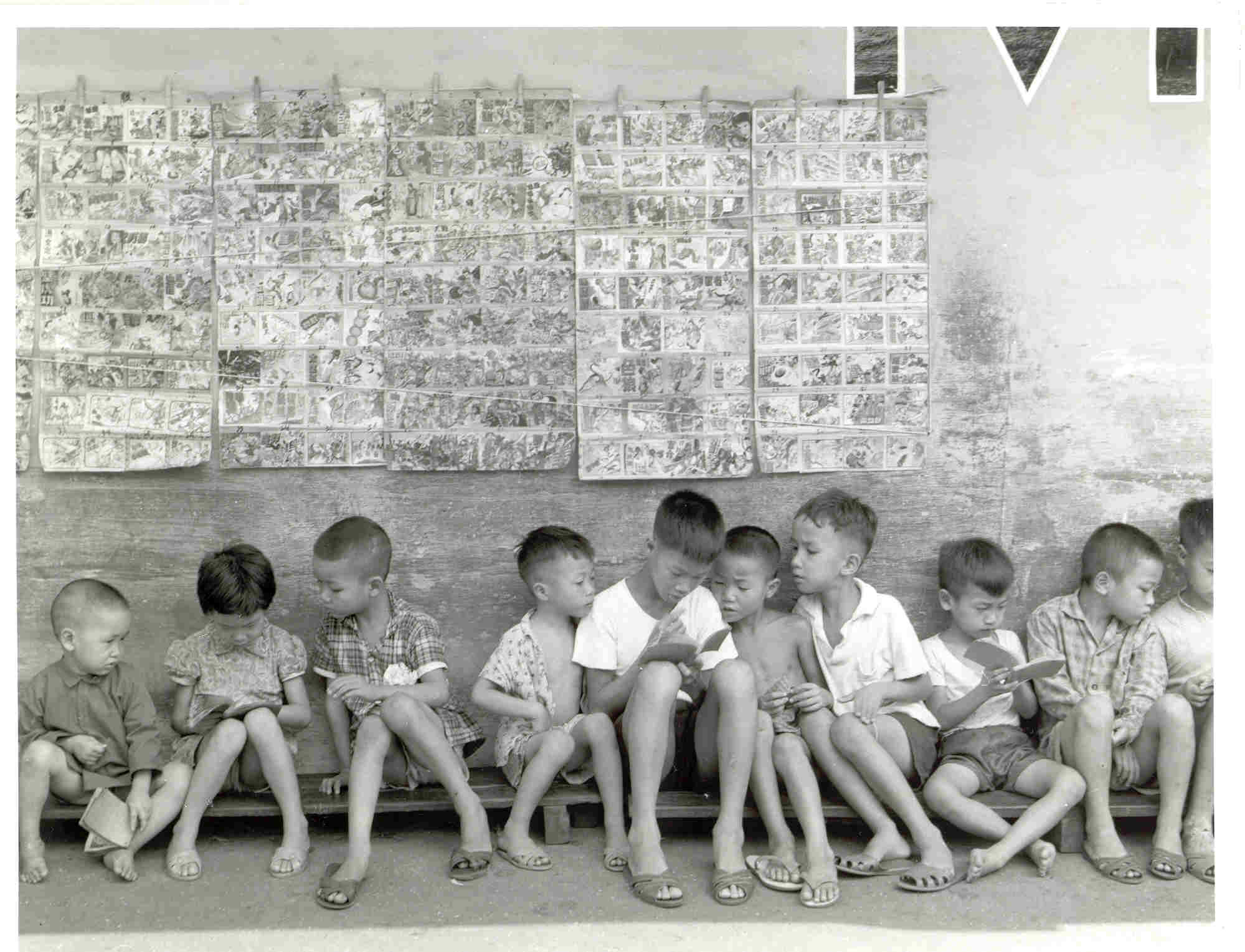

1960及70年代,香港工業發展迅速,帶動經濟起飛。統計處於1971年進行製造業普查,並於1974年進行首次「工業生產按年統計調查」,隨後亦開展其他主要行業的統計調查。

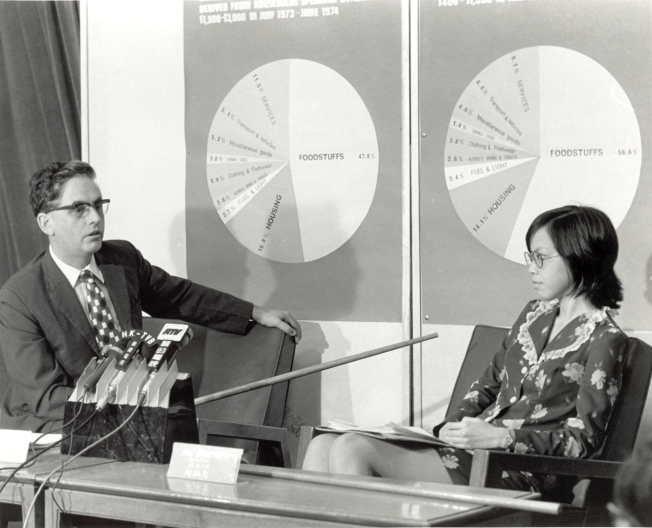

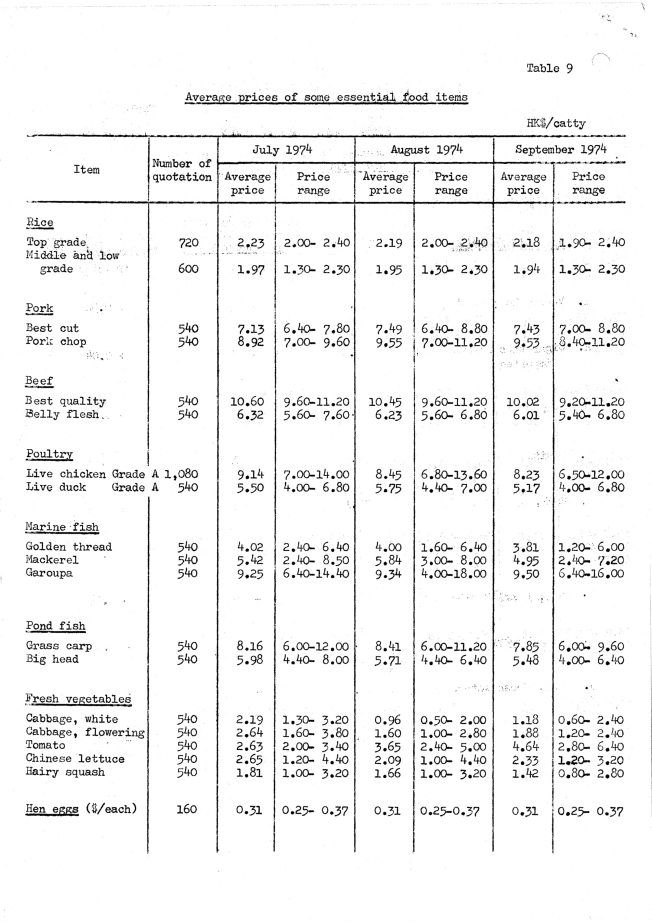

1974

1974年,統計處建立新的消費物價指數系列,同年亦進行了一次「住戶開支統計調查」,以更新消費物價指數的開支權數。當香港在1970年代後期進入高通脹時期,統計處已能全面及準確地量度物價變化。

1975

統計處於1975年首度進行「勞動人口統計調查」,提供有關就業及失業人口的重要統計數字。

隨着內地改革開放,香港由製造業樞紐轉型為以服務業為主的經濟體。統計處與時並進,開發新統計產品以反映經濟結構變化。此外,市民大眾對及時的統計數字需求甚殷,統計處亦因而致力發展更齊備的統計指標,尤其是短期指標,以追蹤社會經濟環境的迅速轉變。

1980

隨着經濟多元發展,統計處在1980年代陸續開展不同行業的按年經濟統計調查。

1980

1980年,統計處建立新的「僱傭、空缺及薪金總額按季統計調查」系列,以助了解不同行業的勞工市場情況。

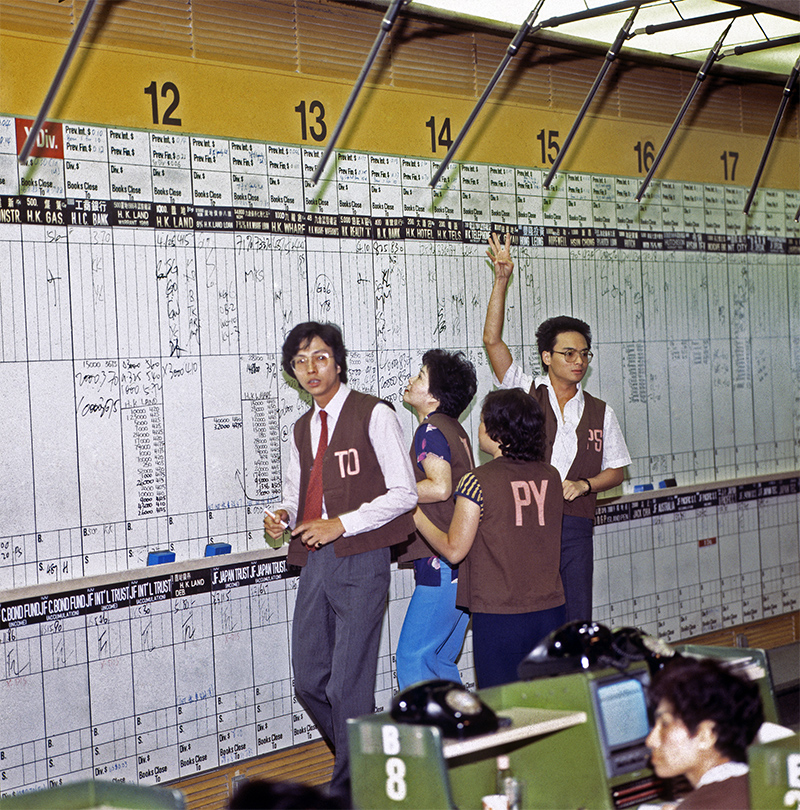

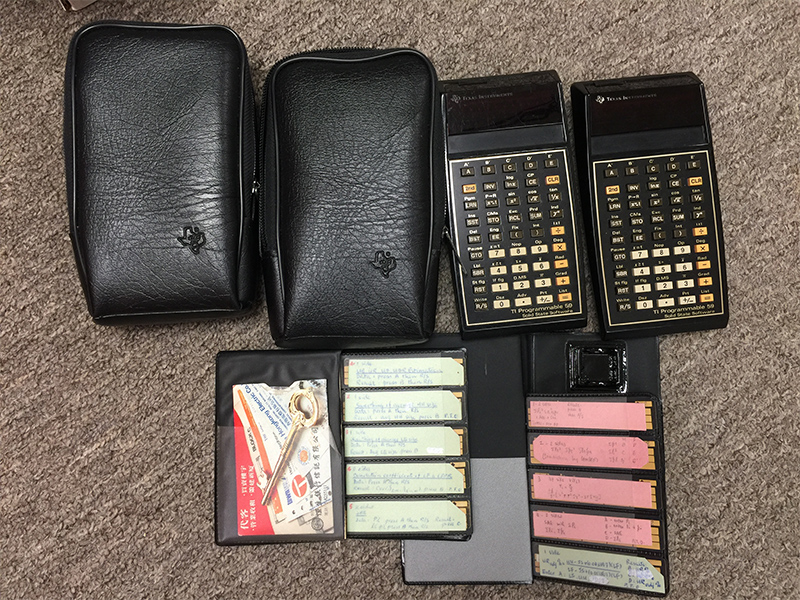

1981

1981年,統計處的「勞動人口統計調查」演變為「綜合住戶統計調查」,持續編製就業及失業統計數字。時至今日,每月發布的失業率是公眾最為關注的統計數字之一。

1981

統計處於1981年開始按月編製零售業銷貨額統計數字,作為本港短期經濟指標。零售業銷貨額統計數字往往能及時反映經濟周期的變化,因此廣受公眾注意。

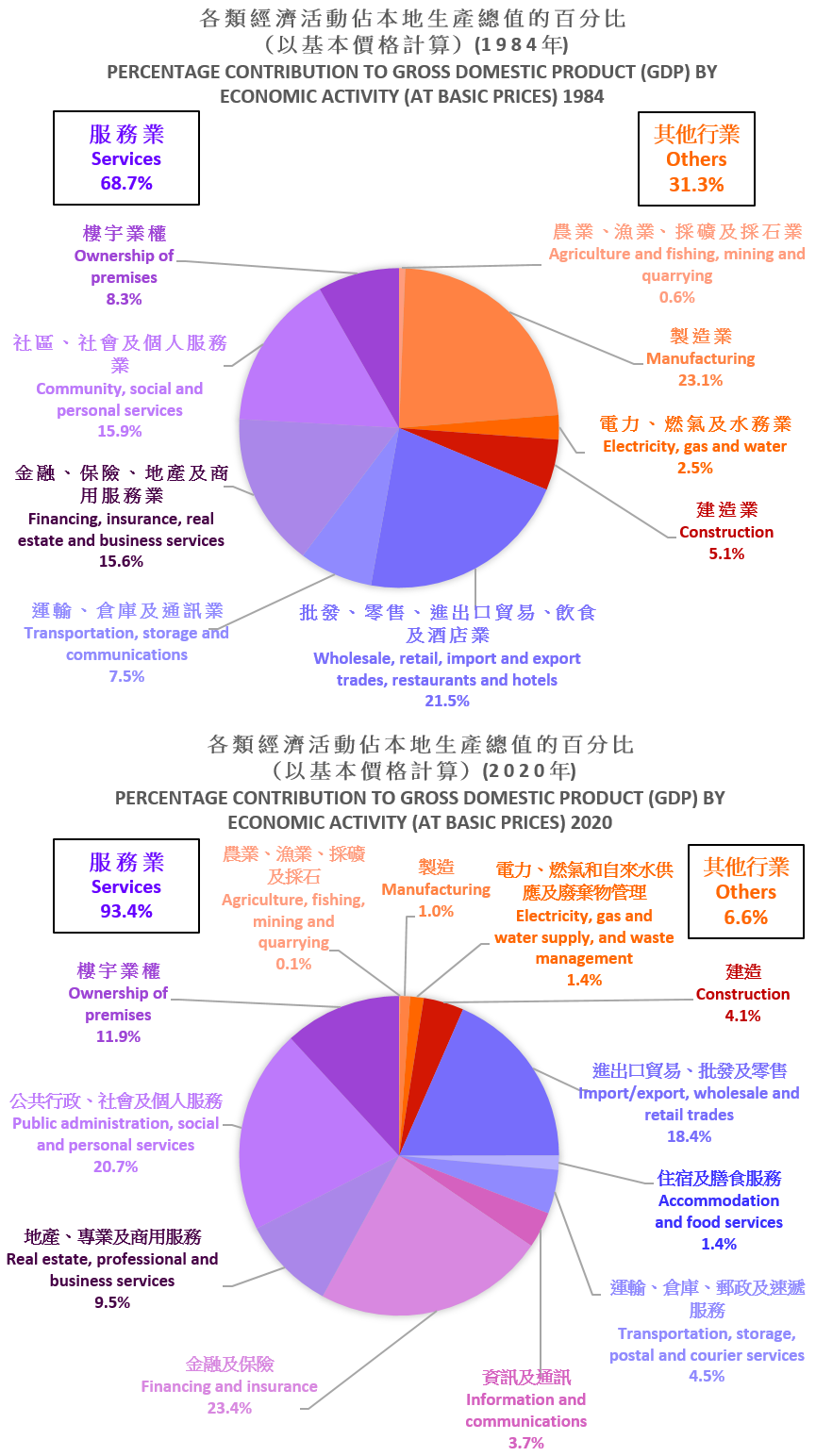

1984

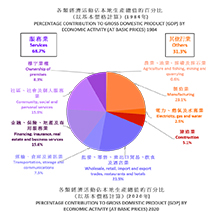

隨着各主要行業的按年經濟統計調查漸趨完備,統計處於1984年發布首套按經濟活動劃分的本地生產總值統計數字,以量度各主要行業對本地經濟的貢獻。

1988

在1980年代,隨着內地實施改革開放,香港不少製造業公司將生產程序遷移至內地,從事外發加工貿易。統計處於1988年起搜集涉及外發內地加工貿易的數據,所編製的統計數字顯示自內地改革開放以來,香港與內地的經濟聯繫日益緊密。

1990

隨着本港對外貿易蓬勃發展,統計處多年來不斷引進新科技以提升貿易統計系統,提高工作效率及處理大量貿易報關單的能力。

1993

有見服務業的重要性不斷上升,統計處於1993年開始進行「服務行業按季統計調查」,以分析不同服務行業的最新業務表現。

踏入二十一世紀,全球化不斷加速,國際間貨物、服務及資本的流動日益頻繁。香港作為國際貿易樞紐及國際金融中心,需利用更充裕的官方統計數字來量度全球化的進程,以及分析其所帶來的經濟影響。為此,統計處開展了一系列新的統計數字,評估本港的國際服務貿易以及跨境投資的情況。

2000

在全球化的趨勢下,香港的對外貿易,特別是與內地的貿易更為蓬勃。統計處加強與內地機關的合作及協助政府提供電子貿易文件遞交服務,有助編製及時和高質素的貿易統計數字。

2000

香港作為國際金融中心,資金進出規模相當龐大。統計處在2000年開始發布國際收支平衡統計數字,記錄香港與世界各地之間的經濟交易,涵蓋貨物及服務貿易、投資和收入。

2002

隨着內地基建,特別是港口及運輸設施的迅速發展,香港的貿易公司進一步改變其經營模式,從傳統的入口再轉口模式,改為從事離岸貿易。統計處因此在2002年開始編製離岸貿易統計數字。此外,本港不少公司亦為境外客戶提供運輸、旅遊、保險及金融等服務。為配合服務市場國際化的趨勢,統計處自2002年起亦開始編製服務貿易統計數字。

2006

隨着世界經濟全球化,不少跨國企業在港設立分支機構並經營貨物及服務銷售。統計處在2006年首次編製境外分支機構統計數字,有助更深入了解香港經濟體系的全球化程度。

全賴過去幾代人的努力,香港已發展成一個先進的經濟體。與此同時,各界對社會議題的討論日益增加,以期讓不同階層的市民分享經濟成果。統計處提供更切合需要的統計數據及客觀的分析,支援社會各界以數據為依歸進行討論,凝聚共識。政府在制訂一些重要的勞工、福利及房屋政策過程中,亦已審視統計處的數據。舉例而言,統計數據經常用於法定最低工資、貧窮和不適切居所的相關研究。

2009

統計處在2009年開始進行「收入及工時按年統計調查」,以支援本港有關制訂法定最低工資水平的研究。經參考統計處的相關數據後,政府在2011年訂立法定最低工資。時至今日,政府每次檢討法定最低工資水平時,均參考「收入及工時按年統計調查」的結果。

2013

自扶貧委員會於2013年首次公布官方貧窮線,統計處提供專業支援,以協助委員會每年更新貧窮線、貧窮人口和貧窮率。這些數字廣受社會大眾關注。

2016

近年分間樓宇單位(俗稱「劏房」)數目增加,社會大眾亦日益關注本港的分間樓宇單位數目及住戶的居住情況。有見及此,統計處在「2016年中期人口統計」及「2021年人口普查」搜集有關分間樓宇單位的數據。

2019

統計處在2019至2020年進行了一項有關殘疾人士及長期病患者的全港性統計調查,以反映他們的生活情況及照顧需要。

2021

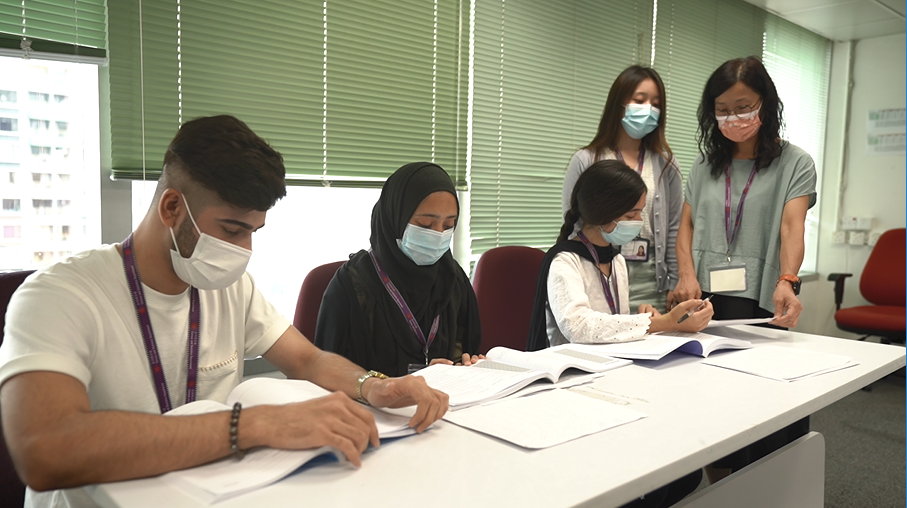

統計處在籌備「2021年人口普查」時積極照顧不同人士的需要。例如,在數據搜集期間加強對不同種族人士的支援服務,新增「需要照顧的長者」數據項目,以及計劃新增有關「兒童」的主題性報告。